神戸市兵庫区水木通4-1-19

ジュネス神戸1階

TEL 078-577-1001

FAX 078-577-8567

|

|

|

|

|

|

|

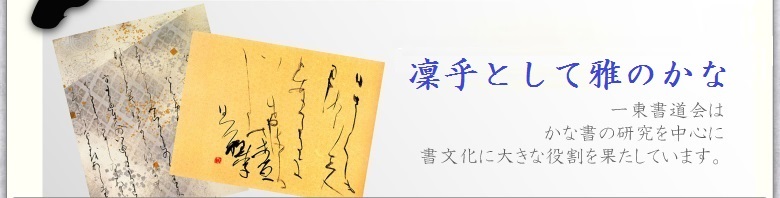

書美の世界  古筆の筆者は、記録上確実なもの以外は、古筆が書写されたと思われる時代に生存したといわれる 人の中で、能筆家・能書家と称えられた人の名を筆者としてあげられているものが多くあります。この 「小島切」も同様で「伝小野道風」といわれてきましたが、近年古筆研究家の先生方の結論は、断定す る筆者はないようです。筆者は女性ではないかと。 この「小島切」齋宮女御徽子女王の家集でタテ七寸三分(22.1㎝)、ヨコ五寸一分(15.4㎝) の粘葉装の冊子本という。 田中塊堂、飯島春敬先生の解説や他の古筆研究家の先生方の説をみても「齋宮女御徽子女王歌集」 の作者齋宮女御は、醍醐天皇皇子式部卿重明親王の御女、齋宮徽子女王であり、この歌集は女御薨去後 に編輯されたものであろうといわれているのですね。 そうすると、小野道風は康保三年(九六六)卒去、女御は寛和元年(九八五)の薨去。薨去後の編集 したものとなると、小野道風が書けるわけがなく、その後の能筆家の手になったものだと考えられるが 不明だといいます。 学問というのは面白いですね。論が成立すれば前の論は消えるという点なんです。 この「小島切」の料紙は鳥の子質、荒く雲母を撒き、表に飛雲を有していて、その上に、繊細で妙を 得た弾力のある連綿遊絲の流れにのった運筆は見る人の目にすみきった、極めて美しい清涼感を与えて くれます。 ご覧のように一頁九行書きが主体となった、このような藤原時代を代表する書風や響きあいつつ各行 間の流れの美しい表情は、現代と共通するものを多く含んでいるのではという。 この書風と全く同筆といえるものを古筆中に見ることがないが、飯島春敬先生は「小大君の香紙切」 に一番類似するのではといわれます。 話が少し変わりますが、「齋宮女御」という名前どこかで見られた記憶はありませんか。「三十六歌 仙」の中の一人ですが…。 齋宮女御は和歌に優れていた人であり、勅撰集に合計四十二首収められているのですから、書かれて いる歌も秀れていると。しかも、齋宮女御は、八才で「齋宮」となりましたが、十七才の時母の喪に合 い罷められたのち、又、村上天皇の「後宮」に入られ、二十一才の時「女御」となられています。 三十四才の時、従四位上の位を得、五十七才でなくなられている人です。この「齋宮女御徽子女王の 家集」の書写が「小島切」といわれます。 話は余談になりますが、「齋宮」とか「女御」等の意味も。 「齋宮」とは、天皇の即位ごとに選出され伊勢神宮に奉仕した未婚の女性のことで、選出される人 は、内親王か女王だったとか。 「後宮」とは皇妃、女官の住む宮殿のこと。「女御」とは、中宮(皇后)の次に位し、天皇の寝所に 侍した高位の女官。主に摂関の娘がなり、平安中期以後は女御から皇后を立てるのが例となっていたと いう。大層な女官です。 話は本題にもどりますが、「小島切」は完本でないので、その収載歌数は不明といわれます。現存の 小島切本の総歌数は九八首と。 なお、小島切の名称は、江戸の初期の茶人「小島宗眞」が愛蔵していたからといわれています。 考えてみますと、最初に「小島切」でなく「齋宮女御集」の完本を手にした人が保存に意を配してい れば、前田家旧蔵の四紙八頁が最もまとまったもので、他は諸家に分蔵されたり散逸したりはしなかっ たであろうということですが…。 断簡としても、見開き一紙分(即ち二頁分)が一幅、他はことごとく一枚(一頁)または一首分など の零簡で発見されているという。今残されている「古筆」の今後の保存と伝承の方策を望むものです。 しかも、齋宮女御は、八才で「齋宮」となりましたが、十七才の時母の喪に合い罷められたのち、又、 村上天皇の「後宮」に入られ、二十一才の時「女御」となられています。 三十四才の時、従四位上の位を得、五十七才でなくなられている人です。この「齋宮女御徽子女王の 家集」の書写が「小島切」といわれます。 |